文化中國行 | 陳寅恪的家鄉印記:短暫居住,永恒歸屬

來源: | 日期: 2025年03月26日 | 制作: 周章云 | 新聞熱線: 0791-86849110

文/圖 本報全媒體記者段萍

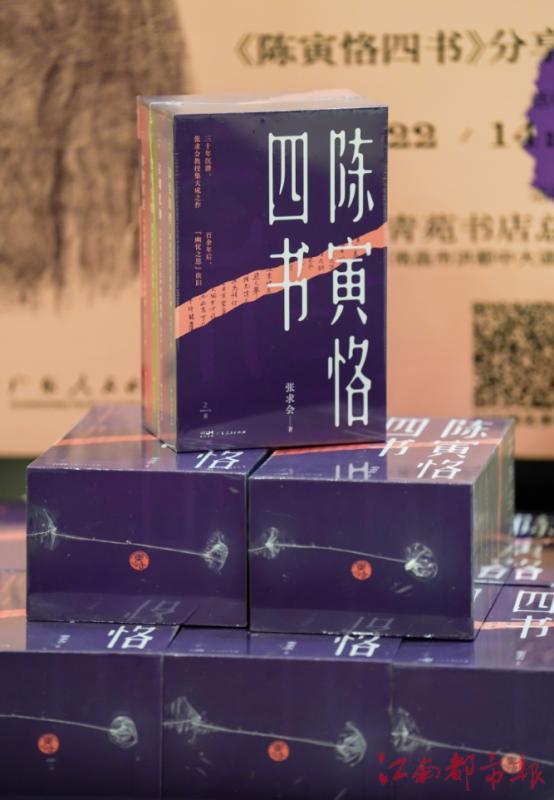

祖籍江西的陳寅恪是中國現代最負盛名的人物,他集歷史學家、古典文學研究家、語言學家、詩人于一身,被稱為“中國最后一個大儒”。近日,知名歷史學者張求會攜新書《陳寅恪四書》來到南昌青苑書店,舉行了一場“他鄉和故鄉”的讀書分享會。在接受江南都市報全媒體記者采訪時,張求會坦言,雖然陳寅恪的一生大多都在他鄉,但他與故鄉始終“血脈相連”。陳寅恪去世三十余年后,他的骨灰安葬在廬山,這不僅是一個游子的落葉歸根,更讓江西增添了一座21世紀的文化豐碑。

血脈相連,義寧之學鑄就江西文化豐碑

義寧陳氏的非凡之處,不僅在于四代涌現出陳寶箴、陳三立、陳衡恪、陳寅恪、陳封懷五位杰出人物,更在于這個家族在時代巨變中展現的文化韌性。張求會指出,中國歷史上名門望族、顯第世家頗多,“在中國近代史上,陳氏家族堪稱從政治世家成功轉型為文化世家的典范”。張求會評價,“陳家在遭遇了戊戌變法失敗之后,從傳統的政治世家逐漸走向文化世家。耕讀傳家的深厚根基,讓這個家族后續能夠融入新的時代潮流,甚至引領潮流,這樣的成功轉型是了不起的”。

由廣東人民出版社出版的《陳寅恪四書》,今年初上市之后,在豆瓣上獲得9.9的高分。祖籍安徽的張求會自言也是“半個江西人”,透露自己從1974年至1993年,在江西生活的19年完成了自己的學習過程。

30多年探索,陳寅恪研究才剛剛開始

值班編輯:奚同北

值班審核:周艷華

值班編委:傅愛華